El sexismo y clasismo en la normativa del empleo del hogar y los cuidados en España, aunado a las

restricciones racistas de extranjería, vulneran la vida y derechos de las mujeres migrantes que en su lucha

por una vida digna quedan expuestas a diferentes tipos de explotaciones.

Dora González y Maryórit Guevara | 9 Junio 2021

Cada mes, Aurora Hernández hace una pausa en su trabajo para ir al Locutorio, una tienda de conveniencia en

la que prestan servicio de envío de remesas, desde donde manda a su esposo y sus dos hijos en Nicaragua 900

de los 1,100 euros que le pagan por su trabajo de interna cuidado a una señora de 85 años en Bilbao, España.

Un trabajo que inicia cada día a las 7:30 a.m. y que con suerte concluye a las 10:00 de la noche.

Migró a España en 2017, luego de trabajar vendiendo libros, ser auxiliar contable e incluso doméstica,

empleo que al perder decidió migrar para sostener los estudios de sus hijos. Cuatro años después cuenta que

las pocas condiciones laborales que como interna tenía se han extremado. El domingo que era su único día

libre lo ha perdido. La señora a quien cuida “no se adapta con otra persona” lo que supone asumir su

atención las 24 horas del día los siete días de la semana.

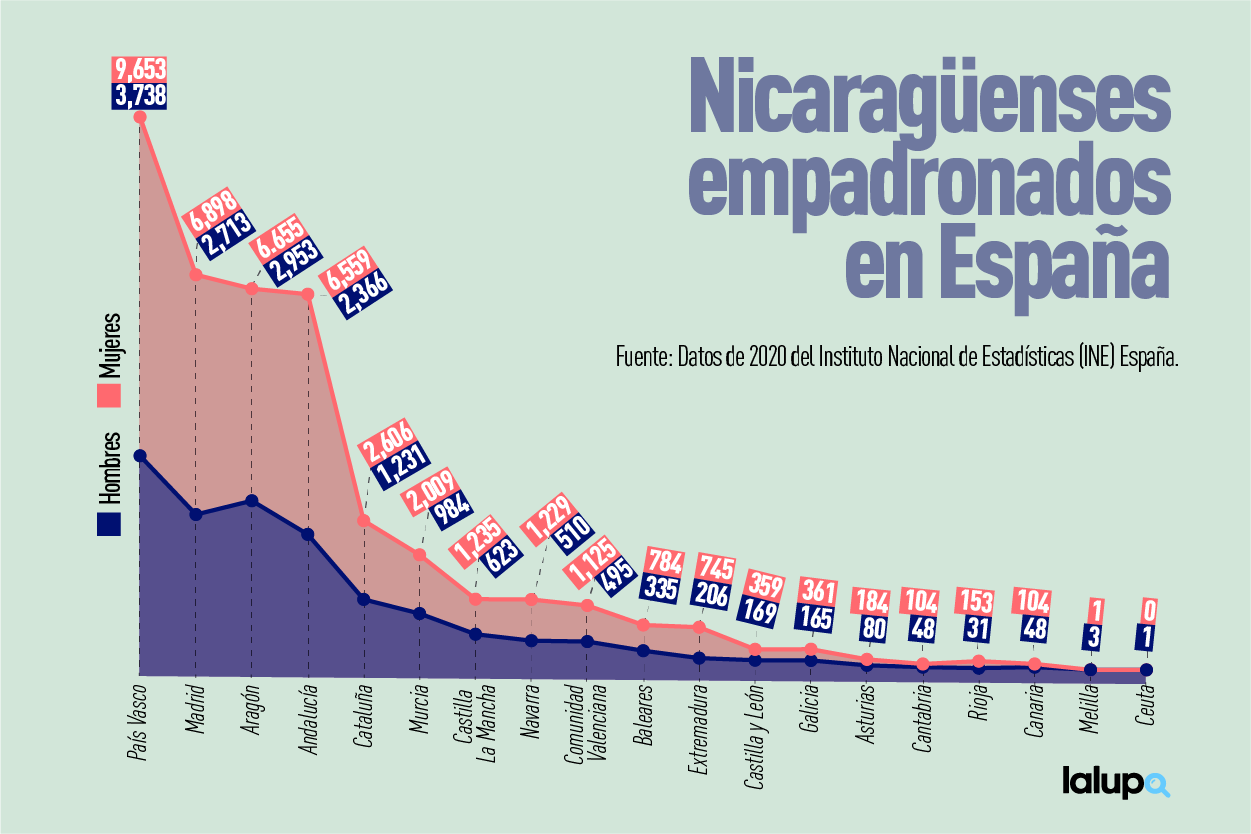

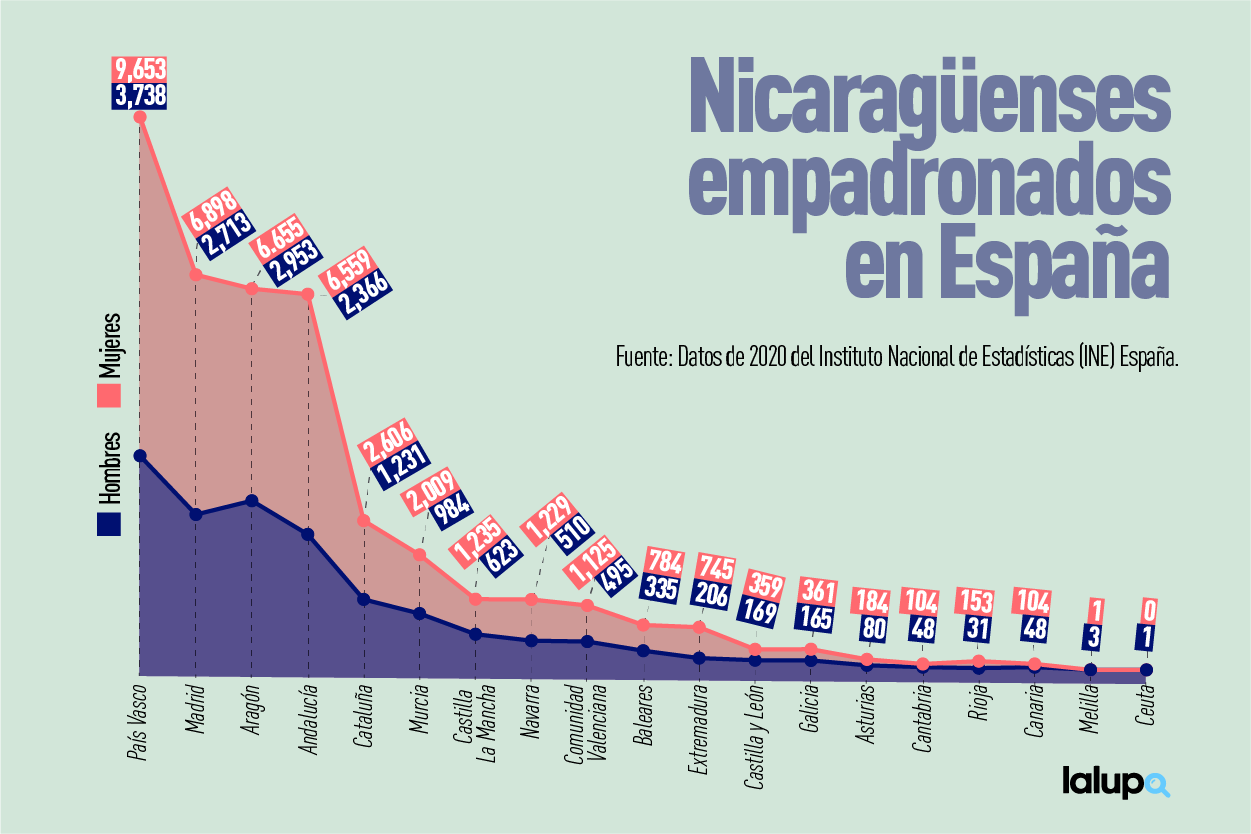

“Acepté todas las condiciones que me pusieron porque tenía una deuda en Nicaragua y llevaba tres meses en

España sin trabajo”, comenta. Una deuda de tres mil dólares - de la que pagó el doble - que adquirió para

poder costearse el viaje y los primeros días de estadía en País Vasco, la comunidad de España donde se

concentra la mayor cantidad de mujeres inmigrantes de origen nicaragüense.

Es el único trabajo que ha desempeñado en España, un denominador común entre las mujeres migrantes que ante

la falta de documentos de residencia como le sucede a Aurora, quedan atrapadas en el

régimen de internas que supone una total ausencia de derechos laborales, la exposición a

diferentes tipos de violencia y vivir escondidas en España, razones por las que las organizaciones de

trabajadoras del hogar y los cuidados lo denominan “la esclavitud moderna” .

Aunque la señora que cuida es independiente, su jornada laboral alcanza las 15 horas diarias en las que

atiende sus necesidades básicas, la acompaña y mantiene la casa limpia. No tiene salidas los fines de

semana, excepto algunas horas en las que la anciana mira televisión o toma la siesta, y que Aurora aprovecha

para visitar el piso (casa) que comparte con otras mujeres y por el que paga 60 euros mensuales de los 200

euros que le restan una vez enviada la remesa hasta Nicaragua.

“Tienes que trabajar 40 horas a la semana, pero en el régimen de interna no se cumple pues las mujeres

trabajamos hasta 60, 70 incluso 80 horas a la semana. El doble del horario porque estás 24 horas disponible

para la persona empleadora”, denuncia Edith Espínola, migrante paraguaya y vocera del Servicio Doméstico Activo

(Sedoac), organización que demanda la desaparición del régimen de interna.

En este proceso, la situación de regularidad o irregularidad administrativa de las mujeres adquiere

protagonismo en especial porque de las 580, 500 personas que trabajan en el sector, el 80% son mujeres

migrantes, según datos del Seguro Social en España que refleja que solo el 68% se encuentran dadas de alta,

es decir estarían cotizando.

Legislación sexista, clasista y racista

En noviembre de 2011, España aprobó el Real Decreto 1620/2011 que regula la

relación laboral del servicio del hogar familiar. Aunque su aprobación implicó un avance con respecto a la

legislación que el país mantenía desde 1985, en la cual las personas trabajadoras del hogar y los cuidados

estaban al margen del derecho laboral, aun niega derechos básicos a las personas que trabajan en este sector

empujandolas a la informalidad y la ilegalidad.

La ausencia del reconocimiento del derecho al paro o subsidio por desempleo es la

principal discriminación de la legislación en comparación con otros sectores laborales, también marca una

diferencia en el pago de idemnización; fija una base de cotización máxima muy inferior a la del resto de

trabajos y deja un vacío legal en torno a la jornada nocturna o régimen de pernocta.

Frente a esta realidad, las organizaciones defensoras de los derechos de las trabajadoras del hogar y los

cuidados, demandan al Estado español la ratificación del Convenio nº189 de la Organización Internacional del

Trabajo (OI) sobre trabajo decente, que le obligaría a garantizar derechos como el subsidio por desempleo,

entre otros que vulneran a las mujeres que ejercen los cuidados.

“La infravaloración social del trabajo de cuidados y el empleo de hogar a nivel histórico y la necesidad del

sistema capitalista, patriarcal y racista en el que vivimos de mantenerlo en la parte invisible del iceberg

hace que este siempre haya sido un trabajo informal, minusvalorado, desprestigiado y dominado”, sostiene el

estudio

¿Quiénes y cómo cuidan en Vitoria-Gasteiz? Aproximación a la situación de las empleadas de

hogar’, editado en 2018 por el consorcio de oenegés Zentzuz Kontsumitu – Consume con

sentido que recoge testimonios de 19 mujeres inmigrantes sobre su trabajo en el hogar y los cuidado.

Muchas son las mujeres como Aurora que se embarcan en importantes deudas para financiar el viaje y demás

gastos, lo que genera una necesidad de encontrar trabajo a toda costa. Esta presión aumenta si en el país de

origen hay alguien que necesita la remesa para sobrevivir o para paliar gastos médicos o educativos como en

el caso de Virginia González.

En noviembre de 2018, llegó a España después de abandonar su trabajo en un call center donde devengaba un

salario de U$ 368 dólares (301 euros), que no le ajustaba para la manutención de sus tres hijos de siete,

seis y tres años, así como la posibilidad de mejorar su vivienda ubicada en el barrio Hugo Chávez en

Managua.

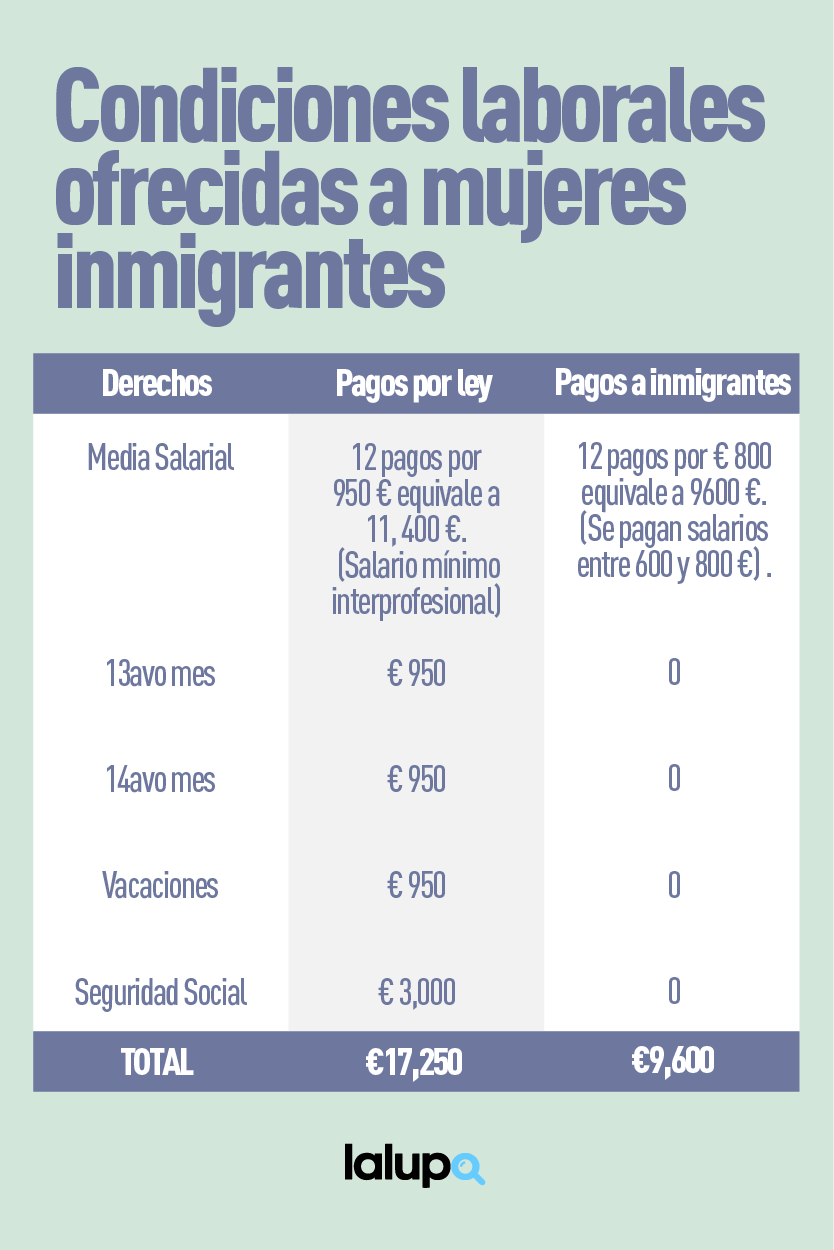

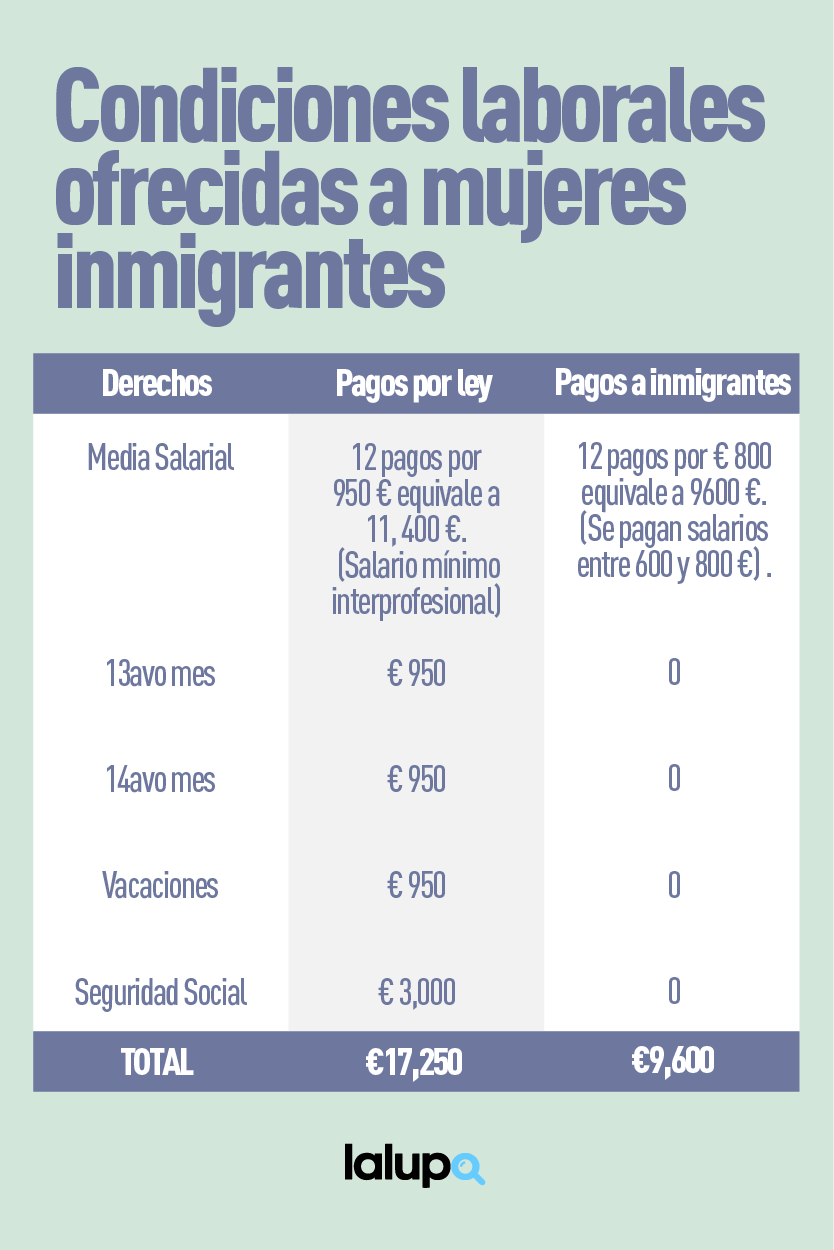

Desde su llegada a España se encuentra en Madrid donde se desempeña como trabajadora del hogar y los

cuidados devengando un salario de 850 euros mensuales, un monto menor al Salario Mínimo Interprofesional

(SMI) vigente situado en los 1.108,33 euros mensuales para las personas con contrato a tiempo completo o

bien en régimen interna.

Aunque se le han presentado oportunidades laborales para acceder a un salario mayor – ejerciendo el mismo

trabajo - ha preferido no “correr el riesgo” debido a lo vulnerable de las personas de la tercera edad

frente al covid-19, pero sobretodo porque no tiene regulada su condición migratoria, y prefiere mantenerse

en la vivienda donde trabaja ante la promesa que le han hecho de ofrecerle un precontrato para aspirar a una

residencia por arraigo social.

La Ley de Extranjería como se le conoce a la Ley Orgánica 4/2000 del 11 de enero, sobre Derechos y

Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, establece que para aspirar a una residencia

por arraigo social las personas deben cumplir cuatro requisitos primordiales: permanencia continuada por

tres años; no tener antecedentes penales; presentar un precontrato laboral por más de un año y un informe de

vínculo familiar o arraigo social.

Por ello, para las mujeres inmigrantes que habitan en comunidades como Madrid o Barcelona donde es inminente

el riesgo que un oficial de policía te detenga y te solicite tu documentación e implique la posibilidad de

una deportación o el traslado a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), el

régimen de interna supone “un refugio precarizado” propiciado por la confluencia de la Ley de

Extranjería y la Ley de Empleo que además lo convierten en un sector invisibilizado y sin derechos, aunque

sean esenciales para la sostenibilidad de la vida.

La explotación traspasa el cuerpo de las mujeres

La vida de Fátima Sierra está marcada por la migración. Tenía 16 años cuando inició la travesía de viajar de

su natal Somoto a Costa Rica donde su madre trabajaba como doméstica. Durante diez años vivió entre ambos

países hasta que, a sus 30 años, migró a España.

En su primer año, logró ahorrar para pagar el boleto de avión de su marido y de otras dos hermanas con

quienes habita en País Vasco. A pesar que llegó hace cuatro años, está empadronada y trabaja en el régimen

de interna por un salario de 800 euros aún no ha logrado la residencia por arraigo social ante la falta de

un precontrato laboral.

La promesa que le hicieron en una vivienda, donde durante dos años cuidó a una señora, fue incumplida cuando

intentó solicitar el arraigo social, y sus empleadores desistieron de hacerle el precontrato ofrecido porque

significaba reconocerle sus derechos y pagar la cuota del seguro social que habían esquivado mientras Fátima

estaba en situación irregular.

Una violación común al Real Decreto 1620/2011 propiciada por la falta de

documentación de las mujeres inmigrantes y la necesidad económica que algunas familias aprovechan para

actuar con impunidad frente a un grupo de personas – creciente en España - obligadas a trabajar en malas

condiciones ante la falta de opciones laborales y derechos reconocidos.

Las organizaciones defensoras de los derechoas de las mujeres trabajadoras de los cuidados y el hogar

denuncian que estas condiciones afectan la salud física y mental de las trabajadoras, en forma de fatiga,

insomnio, estrés o ansiedad. Fátima ha experimentado agotamiento y cansancio debido a la sobrecarga física

que según su médico de cabecera, le ha impedido tener un embarazo a termino.

“Las mujeres inmigrantes nos estamos muriendo, pero estamos enfermas por el trabajo que hacemos como

internas porque cuando migramos somos mujeres sanas”, explica la nicaragüense Jamileth Chavarria de la

organización Las Brujas Migrantes. En España, las personas inmigrantes en situación irregular tienen un

limitado acceso al sistema sanitario público que solo las reconoce en caso de emergencia.

La investigación

Mujer inmigrante y empleo de hogar: situación actual, retos y propuestas de la

Federación de Mujeres Progresistas de Madrid de 2020, uno de los pocos estudios que ponen la mirada sobre la

situación de las mujeres inmigrantes, denuncia que “las lesiones físicas o el cansancio mental de las

trabajadoras del hogar” no son reconocidos como accidentes laborales.

Mientras la Inspección de Trabajo alega que no puede controlar lo que ocurre dentro de los hogares porque

son espacios íntimos por lo que “de puertas adentro nadie sabe lo que pasa”.

Fátima Sierra planea regresar a Nicaragua para descansar y permitirse embarazarse.

Una de cada diez ha sufrido violencia sexual

En abril de 2021, las autoridades policiales de España detuvieron a una pareja de residentes en Vigo que

sometía a abuso sexual, agresión sexual, detención ilegal, trata y explotación ilegal a siete mujeres

migrantes entre las que se encontraban nicaragüenses.

Bajo el lema: “Soy tu empleada de hogar, no tu esclava sexual” diversas organizaciones pusieron de

manifiesto las violencias que las mujeres inmigrantes trabajadoras del hogar y los cuidados enfrentan ante

la informalidad, una Ley de Extranjería que las obliga a subsitir en medio de la informalidad y la

invisibilidad propia del espacio doméstico como lugar de trabajo.

El informe Violencia

sexual a mujeres inmigrantes del sector de los cuidados del Fondo de Mujeres Calala y la

Asociación Por ti Mujer realizado en 2020 sobre los datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer,

2019; el Informe sobre Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual en España, 2018 y del Informe Anual de

la Red de Centros Mujer, 2019 revela que “una de cada diez mujeres empleadas del hogar

declara haber sufrido violencia sexual en su espacio de trabajo”.

Aunque el índice de denuncia es muy bajo debido a la extrema vulnerabilidad que las empuja a soportar – en

impunidad – todo tipo de agresiones por procurar el empleo como indica María Mendoza Rivera quien sobrevivió

al acoso sexual de un señor de la tercera edad a quien cuidaba.

Comenta que por la avanzada edad del hombre no desconfió por lo que la primera noche de trabajo durmió con

la puerta del cuarto abierta, en especial porque a cada hora debía levantarse ante los llamados del hombre,

sin embargo el silencio de la segunda noche le levantó las alarmas.

“Me levanto y cuando enciendo la luz miro que solo estaban la chanclas. Se había levantado y había dejado

las chanclas para que creyera estaba dormido, pero se fue al cuarto de baño y se desnudó. Se había quitado

el pañal después de que supuestamente no podía caminar y venía desnudo al cuarto donde yo estaba”, relata.

Después de esa noche, María ‘trancaba’ la puerta del cuarto con una silla en la que “medio dormía”. Durante

varias noches el hombre, que además la insultaba por su condición de inmigrante, intentó forzar la puerta,

pero no lo logró. Ella nunca denunció el caso porque “no tenía permiso de residencia”, sin embargo a la

semana renunció.

“Lamentablemente pase esa situación aunque otras mujeres han pasado cosas peores. Ahora estoy cuidando dos

varones, pensé que no iba a volver a cuidar a ningún varón, pero volví a cuidar porque me ha salido el

trabajo y lo he tenido que tomar”, dice mientras se consuela con un “es lo que hay”, la frase de resignación

que resuena en España.

El estudio

¿Quiénes y cómo cuidan en Vitoria-Gasteiz? Aproximación a la situación de las empleadas

de hogar’, editado en 2018 por el consorcio de oenegés Zentzuz Kontsumitu – Consume con sentido explica que

“las situaciones de violencias machistas, racistas y clasista no son hechos aislados y excepcionales, sino

que caracterizan a este sector donde se ejercen y concretan los sistemas de dominación, asimetrías y

relaciones de poder a los que las mujeres quedan expuestas”.

El “pedregoso camino” para lograr un ‘arraigo social’

María ha logrado tres permisos de residencia y de trabajo temporal. El primero lo obtuvo después de tres

años de haber llegado a España. Este se renueva a los doce meses, siempre y cuando, la personas haya estado

de alta al menos nueve meses en el seguro social. El segundo da derecho a dos años y a partir de este, el

siguiente permite una residencia de larga duración (hasta cinco años), pero María no ha logrado obtenerla.

Aunque los requisitos parecieran alcanzables, en la mayoría de los casos, después de tres años de

invisibilidad, no se llegan a cumplir y se cae nuevamente en situación de irregularidad propiciado por la

situación económica de España ante la cual “las mujeres inmigrantes son la respuesta – de bajo costo – de la

crisis de cuidados” que no asume ni el Estado ni los hombres.

“Se está subvencionando un servicio privado de atención a las personas dependientes dejando así este

problema en la esfera privada familiar, sin ‘molestar’ ni al género masculino, para que se incorpore de

manera responsable y protagonista en el reparto de las responsabilidades de cuidado y del trabajo de

cuidados, ni al Estado para que desarrolle políticas públicas adecuadas a las necesidades de atención y

cuidado de la población”, argumenta el estudio ¿Quiénes y cómo cuidan en Vitoria-Gasteiz? Aproximación a la situación de las

empleadas de hogar’.

En este momento, cuando María por su estadía en el país optaba a una tarjeta de larga duración (cinco años)

cuenta con una que apenas es válida por un año. La ausencia de un contrato de jornada completa o indefinido

se lo impidió. Muchas mujeres aun cuando tienen contratos por horas no logran cumplir el requisito, pues

ante el Estado Español deben probar que cuentan con los ingresos aptos para sostenerse económicamente.

Admite que la documentación aunque la reconoce como residente (por un año); le da derecho a la atención

sanitaria; le ofrece la posibilidad de estudiar aunque en la realidad no lo logré porque el trabajo en el

hogar y los cuidados le consume el tiempo y la energía, esta no evita que quienes la contratan le ofrezcan

salarios menores al mínimo, eviten darle de alta en el seguro social y además la “ofendan y maltraten” por

su condición de inmigrante.

“El racismo está demasiado impregnado en esta sociedad. No va a cambiar por mucho que lo denunciemos porque

es generalizado”, reconoce con indignación María, quien a pesar de no haber regresado - ni de visita - a

Nicaragua en estos ocho años logró traer a uno de sus tres hijos mediante la figura de reagrupación

familiar.

Un beneficio que, en el caso de Aurora, parece más un sueño, pues apenas (en 45 días desde la publicación de

este reportaje) tendrá su primer permiso de residencia y trabajo, que aunque no cambiará sus condiciones

laborales, le permitirá, después de cuatro años, viajar a Nicaragua para abrazar a sus hijos y celebrar que

el mayor se graduará de ingeniero

*Algunos de los nombres de las protagonistas de este reportaje se han modificado como una forma de no

revictimizar y protegerlas ante el racismo, y en el caso de las de Nicaragua la represión política.

Vídeo e infografías de Yordán Somarriba.

Luis González es el autor de las ilustraciones.

Nicaragüenses migrantes alivian con las remesas

la pobreza de sus hogares

Nicaragüenses migrantes alivian con las remesas

la pobreza de sus hogares Informalidad y abusos, el costo de enviar remesas

desde Costa Rica

Informalidad y abusos, el costo de enviar remesas

desde Costa Rica Mujer, pobre e inmigrante: El perfil de la

precariedad laboral en España

Mujer, pobre e inmigrante: El perfil de la

precariedad laboral en España